お名前.comで購入したドメインをGoogle siteに登録する方法[2023/10/05最新版]

お名前.comで購入したドメインをGoogle siteに登録する方法です。お名前.comで購入したドメインはGoogle siteで利用可能です。

Google siteは無料でWebsiteを作ることが出来るので便利です。

2023年10月05日最新版

注意:ドメインの所有権を証明する前に、Google siteでサイトを作成または準備しておく必要があります。また、ドメインのDNSレコードを変更する前に、ドメインの登録期間が残っていることを確認してください。

手順 1: Google siteでサイトを作成または準備する

Google siteを開きます。ウェブサイトを構築 をクリックし、新しいサイトを開始 をクリックします。サイトを作成または準備するには、Google サイトの手順に従います。

サイトの準備ができたら、公開 をクリックします。

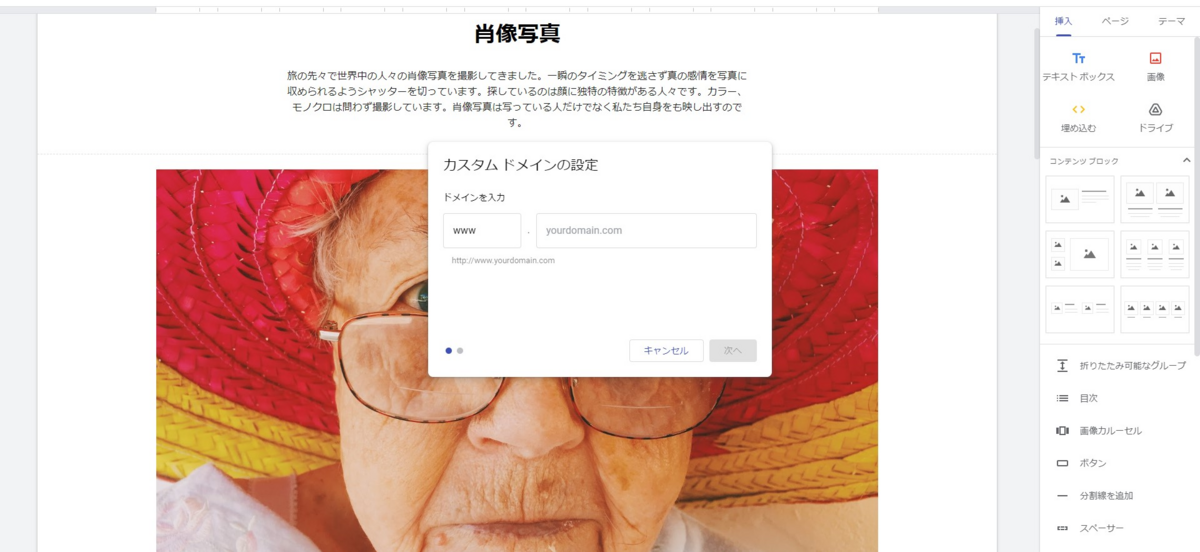

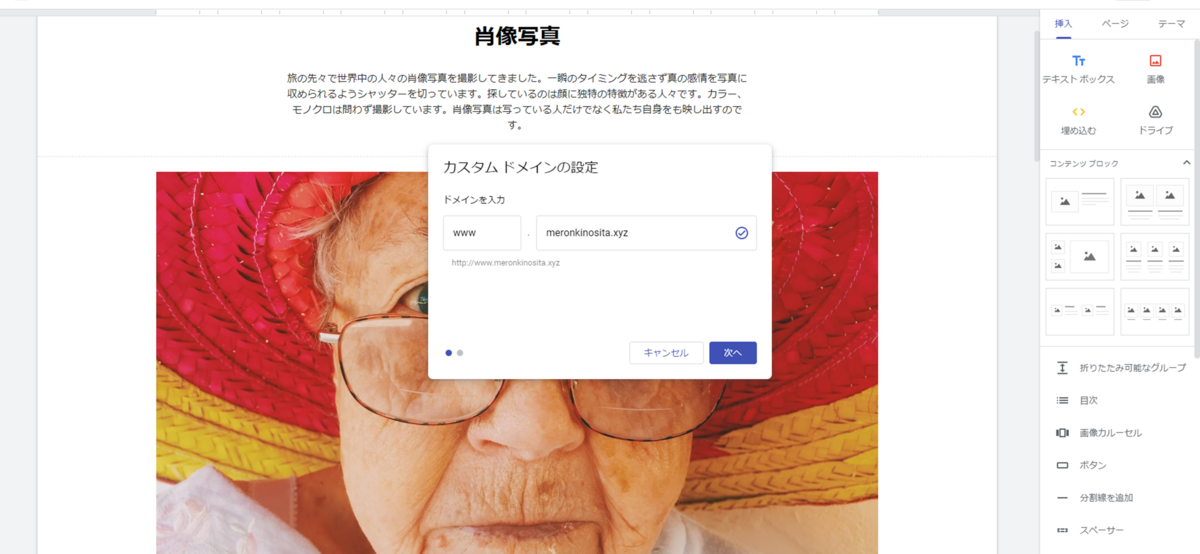

右上の設定ボタンを押し、カスタムドメイン設定を行います。

設定したいドメイン名を入力します。

「所有権の証明が済んでいない」と表示されるので所有権の証明を行います。

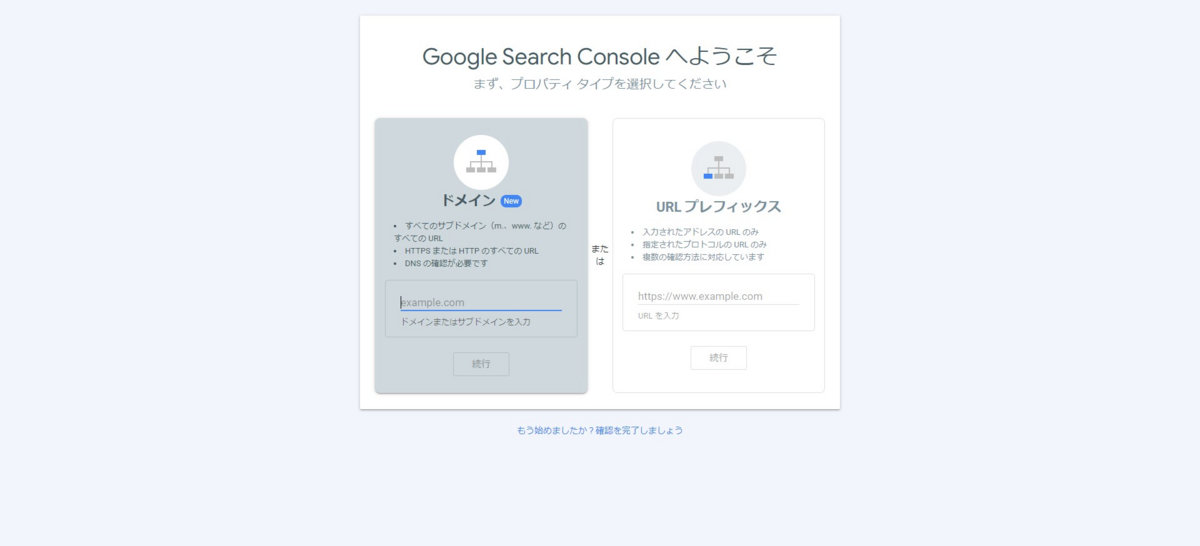

Google Search Consoleにアクセスし、ドメインを入力します。

DNS レコードでのドメイン所有権の確認を行います。DNS設定をコピーします。

手順 2: お名前.comでドメインのDNSレコードを変更する

お名前.comにログインします。

ドメイン管理画面を開きます。

DNSレコード 設定をクリックします。

ネームサーバーの設定からDNS設定画面に移動します。ホームページに設定したいドメインを選択肢し、次へを押します。

DNS設定

DNSレコード設定を利用するを選択します

DNSレコード設定

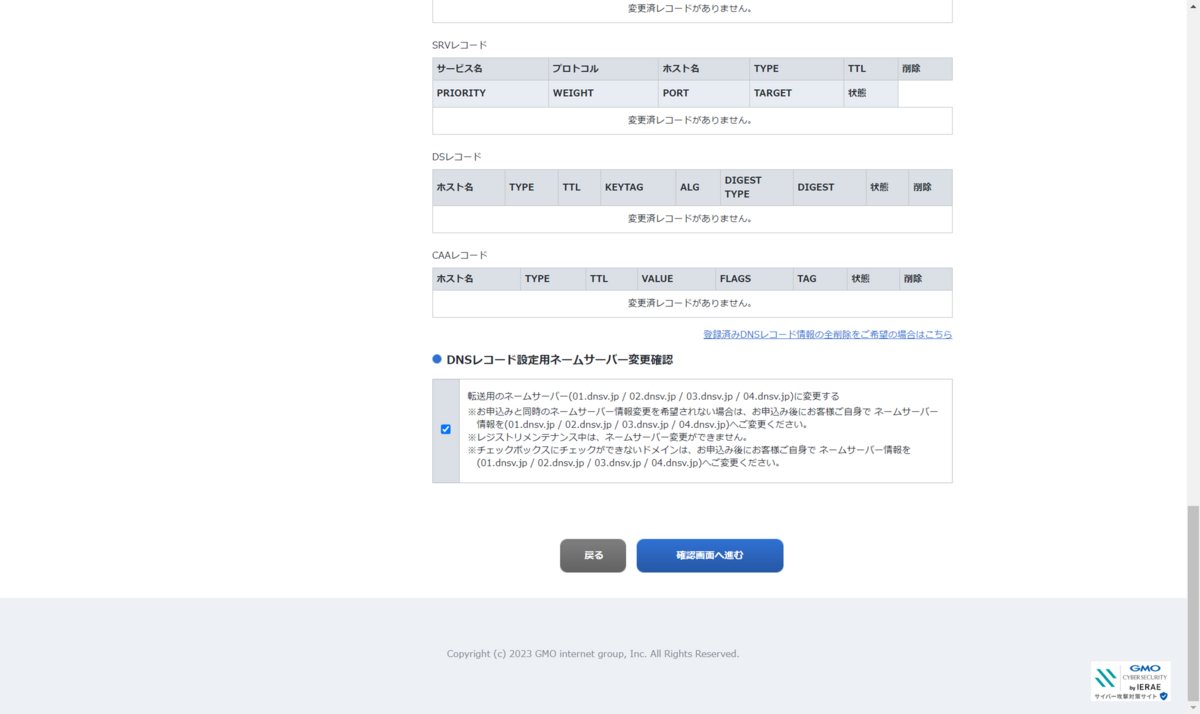

入力画面に移動したら、下の入力項目に入力を行います。

ホスト名:

TYPE: TXT

TTL: 3600

VALUE: 先ほど、Google Search Consoleで取得したDNS設定を入力します

優先:

状態: 有効

上記の値を入力し、確認画面へ進み登録します。

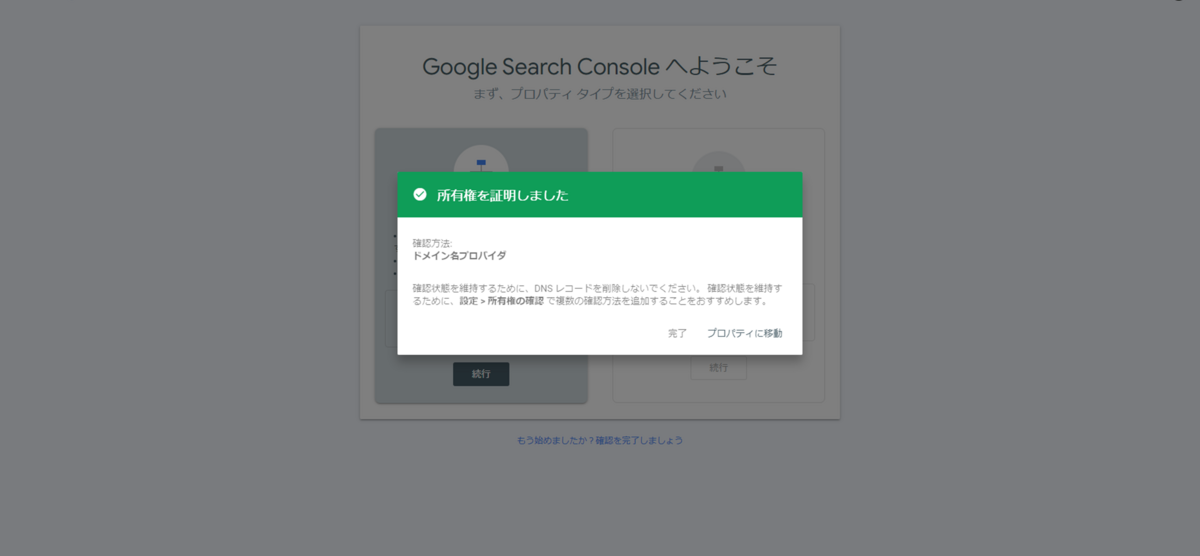

Google Search Console画面に戻り、確認ボタンを押します。

所有権を証明しました

確認ボタンを押すと所有権を証明しましたと表示されます。

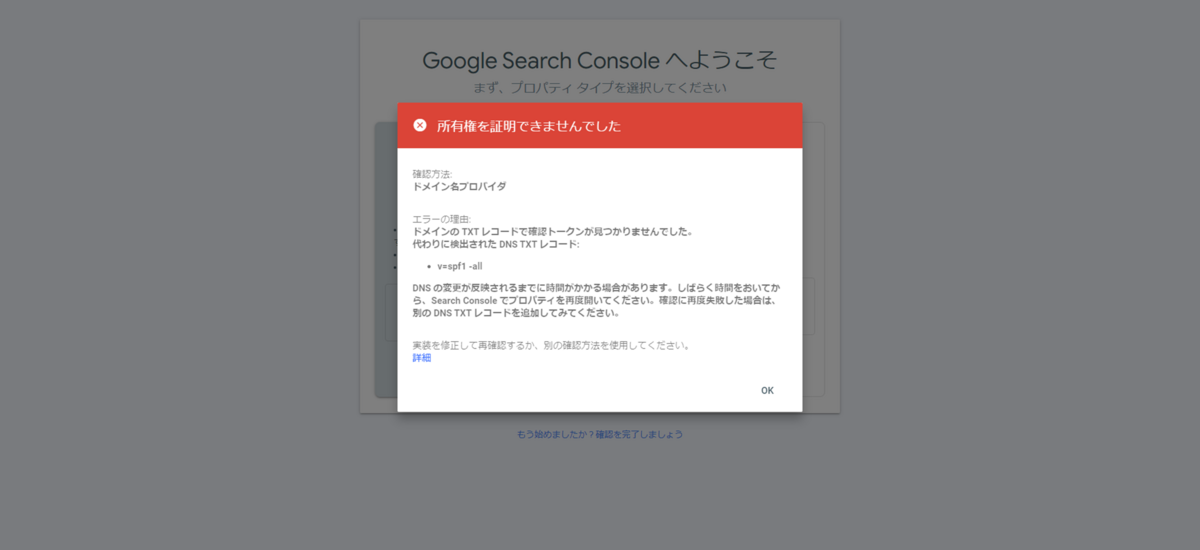

所有権を証明できませんと表示される場合

認証されるまでに時間がかかります。数時間ほど待ってから再度登録を行いましょう。

手順 3: Google Search Consoleにドメインを登録する

Google サイトを開きます。

ドメインの購入に使用した Google アカウントでログインします。

Google site画面に戻り、カスタムドメインの設定へと移ります。歯車の設定ボタンを押し、カスタムドメインの設定を押します。

Google site

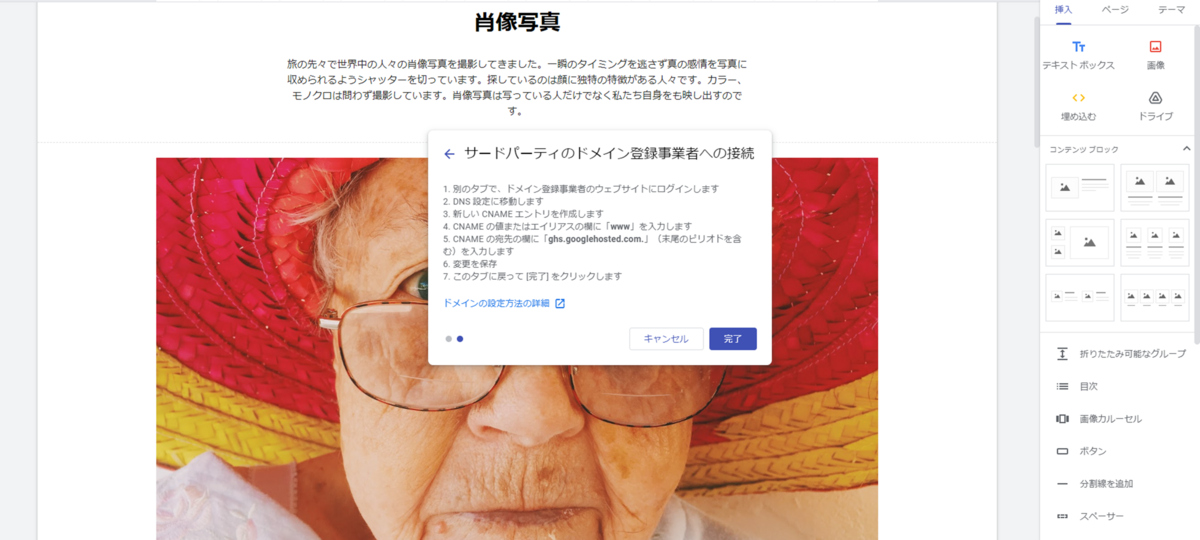

サードパーティのドメイン登録事業者への接続を行います。次へボタンを押すと、下の画面が表示されます。CNAMEの値と宛先をコピーし、次へボタンを押すことでカスタムドメインが設定されます。

お名前.comでCNAME設定を行う

お名前.comへアクセスします。

先ほどと同じようにDNSレコード設定画面から、TYPEをCNAMEに設定し、必要事項を入力していきます。

ホスト名: www

TYPE: CNAME

TTL: 3600

VALUE: ghs.googlehosted.com

優先:

状態: 有効

上の項目を入力して設定を完了させます。

DNSレコード設定が完了しました。

DNSレコード設定が完了しました。

これでGoogle siteにカスタムドメインを設定することが出来ました。

手順 4: Google siteを公開する

ドメインの公開 をクリックします。

ドメインの所有権を証明すると、ドメインが Google siteに登録され、ドメイン名でサイトにアクセスできるようになります。

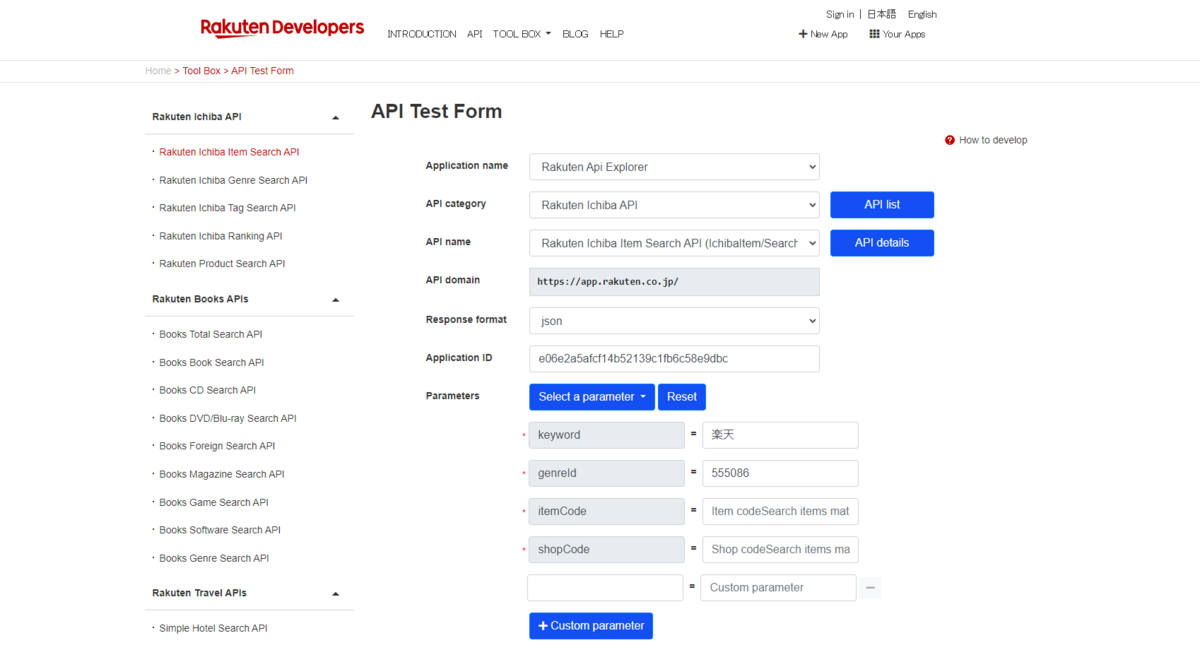

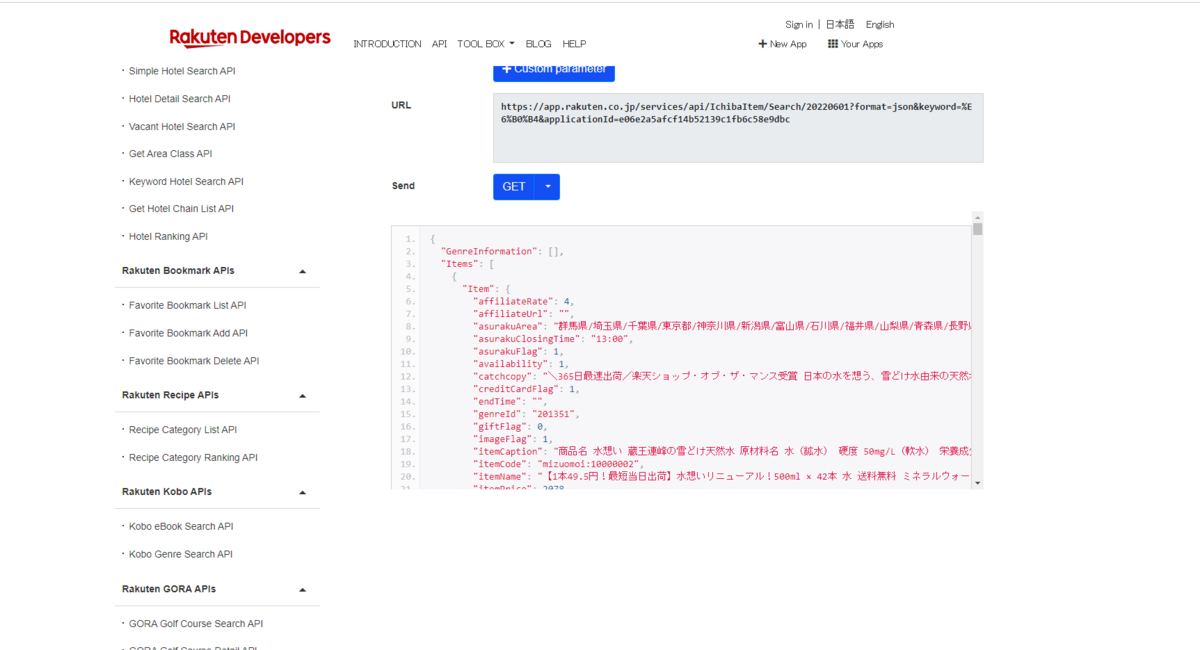

Rakuten Developers API Test Formから商品情報をjsonで取得する方法

Rakuten Developers API Test Formから商品情報をjsonで取得する方法

Rakuten APIを活用したアプリの開発時などに役に立つAPI。

取得にはRakuten Developersアカウントを作成する必要があり、申請後に利用可能となっています。

1.下記テストフォームにアクセスする。

2. フォームで取得したい商品情報のkeywordを設定

今回はkeyword = 水で設定しました。

3. Send Getを押す

キーワードにマッチする商品情報が取得できました。

簡単にAPI Test Formから商品情報を取得することが出来ました。

楽天APIを利用するにはDevelopersアカウントを作成しアプリIDを取得する必要があります。申請やAPIの取得は審査などはなくすぐに獲得することが出来ます。

Amazon Product Advertising API(商品情報API)から商品情報を取得するサンプルコード

Amazon Product Advertising API(商品情報API)の活用方法

実行環境:

Windows 10

このAPIは実行環境によりエラーの発生頻度が変わってくるそうです。

pip install

sample.py: Sample code- python

認証キー情報はAmazonアフリエイトから取得することが可能です。

Amazonアソシエイトの管理ページのメニューバーから ツール > Product Advertising APIからリクエストが可能です。

ACCESS_KEY = "<YOUR API KEY>":

SECRET_KEY = "<YOUR SECRET KEY>"

ASSOCIATE_ID = "<INPUT YOUR ID>"

COUNTRY = "JP" 取得する国の情報

keyword = "検索したい商品の名前"

取得する情報はjson形式で出力されます。

>>>

{'data': [{'asin': 'B08GZR18S3',

'browse_node_info': {'browse_nodes': [{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id': '57239051'},

'context_free_name': '食品&飲料',

'display_name': 'カテゴリー別',

'id': '57240051'},

'context_free_name': 'ドリンク',

'display_name': 'ドリンク',

'id': '71442051'},

'context_free_name': '水・ミネラルウォーター',

'display_name': '水・ミネラルウォーター',

'id': '71443051'},

'children': None,

'context_free_name': 'ミネラルウォーター',

'display_name': 'ミネラルウォーター',

'id': '4844225051',

'is_root': False,

'sales_rank': 3},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '04',

'display_name': '04',

'id': '10284311051'},

'context_free_name': '21',

'display_name': '21',

'id': '10290118051'},

'context_free_name': '1025',

'display_name': '1025',

'id': '10290174051'},

'children': None,

'context_free_name': '定期おトク便AFC除外',

'display_name': '定期おトク便AFC除外',

'id': '10290175051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '1627',

'display_name': '1627',

'id': '10318940051'},

'children': None,

'context_free_name': '業務用・大容量\u3000'

'食品&飲料',

'display_name': '業務用・大容量\u3000食品&飲料',

'id': '2443944051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '1634',

'display_name': '1634',

'id': '10318972051'},

'children': None,

'context_free_name': 'あわせ買い',

'display_name': 'あわせ買い',

'id': '3418241051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '1636',

'display_name': '1636',

'id': '10318986051'},

'children': None,

'context_free_name': '定期おトク便\u3000OLS '

'Browse Test',

'display_name': '定期おトク便\u3000OLS '

'Browse Test',

'id': '3606294051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '1744',

'display_name': '1744',

'id': '10319022051'},

'children': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒のみ',

'display_name': '食品・飲料・お酒のみ',

'id': '4478422051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id': '57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id':

'2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '1859',

'display_name': '1859',

'id': '10319103051'},

'context_free_name': 'おせちHQP紐付用レトルト除く',

'display_name': 'おせちHQP紐付用レトルト除く',

'id': '5378501051'},

'children': None,

'context_free_name': 'ドリンク',

'display_name': 'ドリンク',

'id': '5378502051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id':

'57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features ' 'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id': '10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '2015',

'display_name': '2015',

'id': '10319191051'},

'children': None,

'context_free_name': 'サントリー\u3000テスト',

'display_name': 'サントリー\u3000テスト',

'id': '7903105051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お酒',

'id': '57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '8504556051'},

'context_free_name': '06',

'display_name': '06',

'id':

'10318931051'},

'context_free_name': '08',

'display_name': '08',

'id': '10318932051'},

'context_free_name': '2021',

'display_name': '2021',

'id': '10319222051'},

'context_free_name': '2020',

'display_name': '2020',

'id': '8151496051'},

'context_free_name': '12',

'display_name': '12',

'id': '8477143051'},

'context_free_name': '16',

'display_name': '16',

'id': '8490170051'},

'context_free_name': '1425',

'display_name': '1425',

'id': '8490171051'},

'children': None,

'context_free_name': '食品・飲料 '

'表示されている方限定キャンペーン',

'display_name': '食品・飲料 '

'表示されている方限定キャンペーン',

'id': '8490173051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料

・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お

酒',

'id': '57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': 'partition_089',

'display_name': 'partition_089',

'id': '10553335051'},

'context_free_name': 'partition_000',

'display_name': 'partition_000',

'id': '10553336051'},

'children': None,

'context_free_name': 'VPCキャンペーン',

'display_name': 'VPCキャンペーン',

'id': '10553337051',

'is_root': False,

'sales_rank': None},

{'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': {'ancestor': None,

'context_free_name': '食品・飲料

・お酒',

'display_name': '食品・飲料・お

酒',

'id': '57239051'},

'context_free_name': 'Self '

'Service',

'display_name': 'Self '

'Service',

'id': '2141353051'},

'context_free_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'display_name': 'Special '

'Features '

'Stores',

'id': '2141405051'},

'context_free_name': 'partition_057',

'display_name': 'partition_057',

'id': '22013741051'},

'context_free_name': 'partition_000',

'display_name': 'partition_000',

'id': '22013742051'},

'children': None,

'context_free_name': 'Grocery High '

'Frequent ASIN',

'display_name': 'Grocery High Frequent '

'ASIN',

'id': '22013743051',

'is_root': False,

'sales_rank': None}],

'website_sales_rank': {'context_free_name': None,

'display_name': None,

'id': None,

'sales_rank': 3}},

'detail_page_url': 'https://www.amazon.co.jp/dp/B08GZR18S3?tag=a123456789a-22&linkCode=osi&th=1&psc=1',

'images': {'primary': {'large': {'height': 497,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51fzTUIfxkL._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 159,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51fzTUIfxkL._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 74,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51fzTUIfxkL._SL75_.jpg',

'width': 75}},

'variants': [{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51wuxNkCv5L._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51wuxNkCv5L._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51wuxNkCv5L._SL75_.jpg',

'width': 75}},

{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51At-g8VGhL._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51At-g8VGhL._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51At-g8VGhL._SL75_.jpg',

'width': 75}},

{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51h5tb+CqQL._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51h5tb+CqQL._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51h5tb+CqQL._SL75_.jpg',

'width': 75}},

{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/21hhIscb+7L._SL500_.jpg',

'width': 169},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/21hhIscb+7L._SL160_.jpg',

'width': 54},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/21hhIscb+7L._SL75_.jpg',

'width': 25}},

{'large': {'height': 423,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51ZhQlFAMWL._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 135,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51ZhQlFAMWL._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 63,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/51ZhQlFAMWL._SL75_.jpg',

'width': 75}},

{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/61aZ+CgczNL._SL500_.jpg',

'width': 412},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/61aZ+CgczNL._SL160_.jpg',

'width': 131},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/61aZ+CgczNL._SL75_.jpg',

'width': 61}},

{'large': {'height': 71,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/419S56vM18L._SL500_.jpg',

'width': 500},

'medium': {'height': 22,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/419S56vM18L._SL160_.jpg',

'width': 160},

'small': {'height': 10,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/419S56vM18L._SL75_.jpg',

'width': 75}},

{'large': {'height': 500,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/31EW5qy+sUL._SL500_.jpg',

'width': 375},

'medium': {'height': 160,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/31EW5qy+sUL._SL160_.jpg',

'width': 120},

'small': {'height': 75,

'url': 'https://m.media-amazon.com/images/I/31EW5qy+sUL._SL75_.jpg',

'width': 56}}]},

'item_info': {'by_line_info': {'brand': {'display_value': 'by Amazon',

'label': 'Brand',

'locale': 'ja_JP'},

'contributors': None,

'manufacturer': {'display_value': '日本キャンパック',

'label': 'Manufacturer',

'locale': 'ja_JP'}},

'classifications': {'binding': {'display_value': '食品&飲料',

'label': 'Binding',

'locale': 'ja_JP'},

'product_group': {'display_value': 'Grocery',

'label': 'ProductGroup',

'locale': 'ja_JP'}},

'content_info': None,

'content_rating': None,

'external_ids': {'ea_ns': {'display_values': ['4964621193496',

'4964621201917'],

'label': 'EAN',

'locale': 'en_US'},

'isb_ns': None,

'up_cs': None},

'features': {'display_values': ['Happy '

'Bellyの商品が発送される可能性がありますのでご了承ください',

'原材料:水(鉱水)',

'内容量: 2L×9本',

'商品サイズ(高さx奥行x幅):32.4cm×27.2cm×18.5cm',

'Amazonブランド'],

'label': 'Features',

'locale': 'ja_JP'},

'manufacture_info': None,

'product_info': {'color': None,

'is_adult_product': None,

'item_dimensions': {'height': None,

'length': None,

'weight': {'display_value': 40.78551847,

'label': 'Weight',

'locale': 'ja_JP',

'unit': 'pounds'},

'width': None},

'release_date': None,

'size': {'display_value': '2リットル (x 9)',

'label': 'Size',

'locale': 'ja_JP'},

'unit_count': {'display_value': 9,

'label': 'NumberOfItems',

'locale': 'en_US'}},

'technical_info': None,

'title': {'display_value': '[Amazonブランド] by Amazon 天然水ラベルレス '

'岐阜・美濃 2L×9本 (Happy Belly)',

'label': 'Title',

'locale': 'ja_JP'},

'trade_in_info': None},

'offers': {'listings': [{'availability': {'max_order_quantity': 10,

'message': '在庫あり。',

'min_order_quantity': 1,

'type': 'Now'},

'condition': {'display_value': None,

'label': None,

'locale': None,

'sub_condition': {'display_value': None,

'label': None,

'locale': None,

'value': 'New'},

'value': 'New'},

'delivery_info': {'is_amazon_fulfilled': True,

'is_free_shipping_eligible': True,

'is_prime_eligible': True,

'shipping_charges': None},

'id': 'FczUkZwEEu%2F88N%2Fnvvnm1168%2FA8VCaM1K4J5IoxU2xT%2FMfe%2B3rNR2r7%2BVYBRRwwM1%2FMBnwtOTXgEB45zez3vCxkUGiZ6N%2BjGvw3Kjq1DqdQB7O36oBfqKZU4e%2F9OCcniGzuLzqbTG3k%3D',

'is_buy_box_winner': True,

'loyalty_points': {'points': 10},

'merchant_info': {'default_shipping_country': None,

'id': 'AN1VRQENFRJN5',

'name': 'Amazon.co.jp'},

'price': {'amount': 962.0,

'currency': 'JPY',

'display_amount': '¥962 (¥107 / 本)',

'price_per_unit': 106.89,

'savings': {'amount': 62.0,

'currency': 'JPY',

'display_amount': '¥62 (6%)',

'percentage': 6,

'price_per_unit': 6.89}},

'program_eligibility': {'is_prime_exclusive': False,

'is_prime_pantry': False},

'promotions': [{'amount': 913.9,

'currency': 'JPY',

'discount_percent': 5,

'display_amount': '¥914 (5%)',

'price_per_unit': 101.54,

'type': 'SNS'}],

'saving_basis': {'amount': 1024.0,

'currency': 'JPY',

'display_amount': '¥1,024 (¥114 / '

'本)',

'price_per_unit': 113.78,

'savings': None},

'violates_map': False}],

'summaries': [{'condition': {'display_value': None,

'label': None,

'locale': None,

'sub_condition': None,

'value': 'New'},

'highest_price': {'amount': 962.0,

'currency': 'JPY',

'display_amount': '¥962 (¥107 / '

'本)',

'price_per_unit': 106.89,

'savings': None},

'lowest_price': {'amount': 962.0,

'currency': 'JPY',

'display_amount': '¥962 (¥107 / 本)',

'price_per_unit': 106.89,

'savings': None},

'offer_count': 1}]},

requests_outhlibがインストールされないエラー

Twitte bot開発時にrequests_outhlibがインストールされないエラーが発生。

実行コマンド:

エラー内容:

ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement requests_outhlib (from versions: none)

ERROR: No matching distribution found for requests_outhlib

実行環境:

Windows 10

解決策:

それでもインストールできない場合は、下記をuser権限で実行します。

今回インストールに成功したコマンド

requestsコマンドを追加することで無事インストールが出来ました。

requestsとは、HTTP通信用のpythonライブラリです。

また、エラーはインポート文のタイプミスにより発生したものでした。

FastAPI エラー内容: Error loading ASGI app. Could not import module "main".

エラー内容:

実行時に指定するファイル名が異なっていることが原因です。

実行するコマンドを修正しましょう。

main.py

index.html

解決策:実行コマンドの修正

:appの前には実行するpythonファイルの名前を入れます。

main.pyの場合

Python sample code: リスト内の再表記

Python Sample code リスト内の再表記

>>>

he current data is : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

リスト内の数 : 10

リストの最大値 : 10

リストの最小値 : 1

Python sample code: 日付表示

Pythonで日付を表示させるサンプルコード

>>>

Year: 2023

Month: 7

Day: 25

過去10年でもっとも大きなスタートアップの消失 スタートアップの失敗

Vice Media - メディアスタートアップ

・インターネット時代には最も高く評価されたメディアスタートアップの1つだったが、ビジネスが成長しなくなったため、売却を試みていた。しかし、売却は失敗した。

・Vice Mediaは、ベンチャーキャピタルから16億ドル以上の資金を調達したにもかかわらず、破産を申請した。

・全体像としては Viceは、資金が豊富であったにもかかわらず、倒産した企業という不名誉な部類に入ることになった。

Intarcia - バイオスタートアップ

・ボストンに拠点を置くIntarciaは、FidelityやNEAを含むベンチャーキャピタルから19億8000万ドルを調達した。一時はバイオテクノロジー新興企業の中で最も高く評価された企業であった。

・しかし、主力製品であるマッチ棒サイズのII型糖尿病治療用埋め込み型デバイスのFDA承認を得ることができなかった。

・同社は2020年末に破産保護を申請し、昨年初めにはまたもやFDAに却下され、タオルを投げ捨ててしまった。

FTX - 仮想通貨・Web3スタートアップ

・FTXは、100万人以上のユーザーにサービスを提供するまでに成長し、320億ドルの評価を得て、見事な崩壊を遂げたが、基本的にはカリスマ創業者であるサム・バンクマン・フリードに関するストーリーであった。

・暗号通貨取引所と暗号ヘッジファンドを運営していた同社は、Sequoia CapitalからTom Bradyまで幅広い大物支援者から19億7000万ドルを調達した後、昨年11月に破産を申請しました。

・バンクマン-フリードは、詐欺、共謀、選挙資金法違反、マネーロンダリング、外国公務員への贈賄など13件の刑事訴追を受けた。彼は無罪を主張し、10月に裁判を受ける予定です。

Katerra - 建設スタートアップ

・シリコンバレーの建設技術系新興企業であるKaterraは、このリストにあるいくつかの企業と同じ道をたどった: 「成功するまでごまかす」、しかし「成功しない」。

・CEOのマイケル・マークスは、以前は大手テック企業を率い、フォーチュン500の役員を務めていたが、予測を達成できなかったため、役員会に偽の財務報告書を提示した。

・ソフトバンクやKhosla Venturesなどの企業から約14億4000万ドルを調達したにもかかわらず、マークスは2020年に解雇され、同社は1年後に破産保護を申請しました。

Quibi - ハリウッドのスマホ特化ストリーミングスタートアップ

・Quibiは、みんなにもっと短い時間で考えることを望んでいたが、それがどれほど適切なものになるかはわかっていなかった。

・ハリウッドとシリコンバレーの王族であるジェフリー・カッツェンバーグとメグ・ホイットマンが率いるデジタルビデオの新興企業は、2020年4月の創業からわずか6カ月しか続かなかった。

・ディズニー、NBCユニバーサル、AT&Tのワーナーメディアといった投資家から集めた17億5000万ドルの大半を使い果たしたのである。

Celsius Network - 仮想通貨貸付スタートアップ

・セルシオは、昨年の暗号の冬を告げる嵐の一翼を担い、コイン価格の下落に伴って破産を申請しました。

・ニュージャージーに拠点を置くCelsiusは、WestCapやカナダの年金基金CDPQなどの投資家から約10億4000万ドルを調達していました。

・同社はその破産をリストラと位置づけた。NovaWulf Digital Managementに買収されることになる。

Theranos - 血液検査スタートアップ

・血液検査会社のセラノスは、一時は110億ドル近い評価を受けていたが、ルパート・マードック、ティム・ドレイパー、ベッツィ・デボス、ジェームズ・マティス、ウォルトン家、コックス家などの投資家から10億ドル以上の資金を調達した。

・セラノスは2018年に解散し、残っていた従業員全員を解雇し、わずかな現金を債権者に返した。

・創業者で元CEOのエリザベス・ホームズは、1月に特定の投資家に対する共謀と詐欺で有罪となり、11年の禁固刑を言い渡された。

元記事

Animaze with FaceRigが起動しない場合への対処法 エラー処理

Animazeは、ライブストリーム、ビデオチャット、動画収録などに使えるアバターアプリケーションです。2Dや3Dのアバターを自分で作成したり、インポートしたりできます。AnimazeはFacerigという会社が開発しています。

今回はそのAnimazeが起動しなくなってしまったので対処法をメモしておきます。

1.管理者権限からSteamを実行し、Animazeを再インストールする。

ウィンドウズボタンから管理者権限を実行するでSteamを開きます。そしてAnimazeを再インストールします。

2.Animazeの管理からプロパティを押し、ローカルファイルからソフトウェアの適合性を確認...を実行する。

右上の歯車を押すとプロパティが表示される。

プロパティのローカルファイルからソフトウェアの適合性を確認を押す。

3.再度Animazeを起動させてみる。それでも起動しない場合はAnimazeのフォルダからAnimazeDesktopファイルを実行する。

ディレクトリ:\Animaze\Bin

ファイル名:AnimazeDesktop

上記のファイルを見つけ、実行します。するとAnimazeが起動するか、エラー内容が表示されるのでメモします。

4.「msvcp120.dll 見つからない」と表示された

MSVCP120.dllは、Visual Studio 2013で作成されたアプリケーションを実行するために必要なC++のライブラリファイルです。これをインストールすることで私の場合はAnimazeが起動しました。

ダウンロードはこちらから

X86:使用しているPCが32bitはこちらを選択

X64:使用しているPCが64bitはこちらを選択

それでも解決しない場合はカスタマーサポートに問い合わせを行いましょう。

Animaze Support : support@animaze.us

公式Q&A

中国人詐欺師によるLineを使った投資詐欺: 投資学習交流会

Lineを使った投資詐欺の勧誘にあったので共有します。

2度のグループ招待を受けました。電話番号からの友達追加登録を受け、勝手にグループに入れられ投資勧誘されるという迷惑行為です。

グループ内では投資やFX、仮想通貨の会話を行い、偉い先生のような人が出てきます。その人が投資の専門門的な話をし興味がある人はラインでその先生を追加するように仕向けてきます。その後、グループのメンバーを削除し、投資に興味がある人は詐欺師のアカウントを登録して詐欺にあってしまうという事件です。

グループ内の会話は全てが詐欺師が作り上げているものであり、何も知らない人は騙されて詐欺値を友達追加してしまいます。

実際に詐欺師を追加してしまい、お金を奪われるというケースにまで発展している例も多くあるようです。

以下勧誘の画像

グループトークは自作自演で行われており、何か無駄なことを話すとグループから削除されてしまいます。

詐欺師:達夫 津留のライン

対策方法

対策としてはLineの友だち追加許可をオフにするという対策が出来ます。

詐欺師たちのアカウント画像やテキストをリサーチした結果、使われている画像は中国の物が多く、テキストにも不自然な中国語が残っていました。これらからも中国人のハッカーがLineアカウントを作成し、日本の高齢者や何も知らない人を狙って詐欺行為を行っている可能性が高いです。

勧誘内容はFXや仮想通貨、株など多岐に渡ります。日本で普及しているLineを使った投資詐欺は今後も増加が予想されます。

今まで日本語は和訳が難しく和訳ツールでも正確に自然な文章にすることができませんでしたが、AIツールの普及と共にこのような詐欺はさらに高度になっていくことは間違いありません。

このような詐欺はChat-GPTなどのAIツールで更に進化し、人間が詐欺かどうか分からないような事態が増加すると思います。

その他の事例: